¿Qué hace que una película trascienda el paso del tiempo? A 30 años de su estreno, Trainspotting continúa siendo descubierta por nuevas generaciones, citada por cinéfilos y revisitada como una obra clave del cine de fin de siglo.

5 razones por las que Trainspotting sigue siendo icónica.

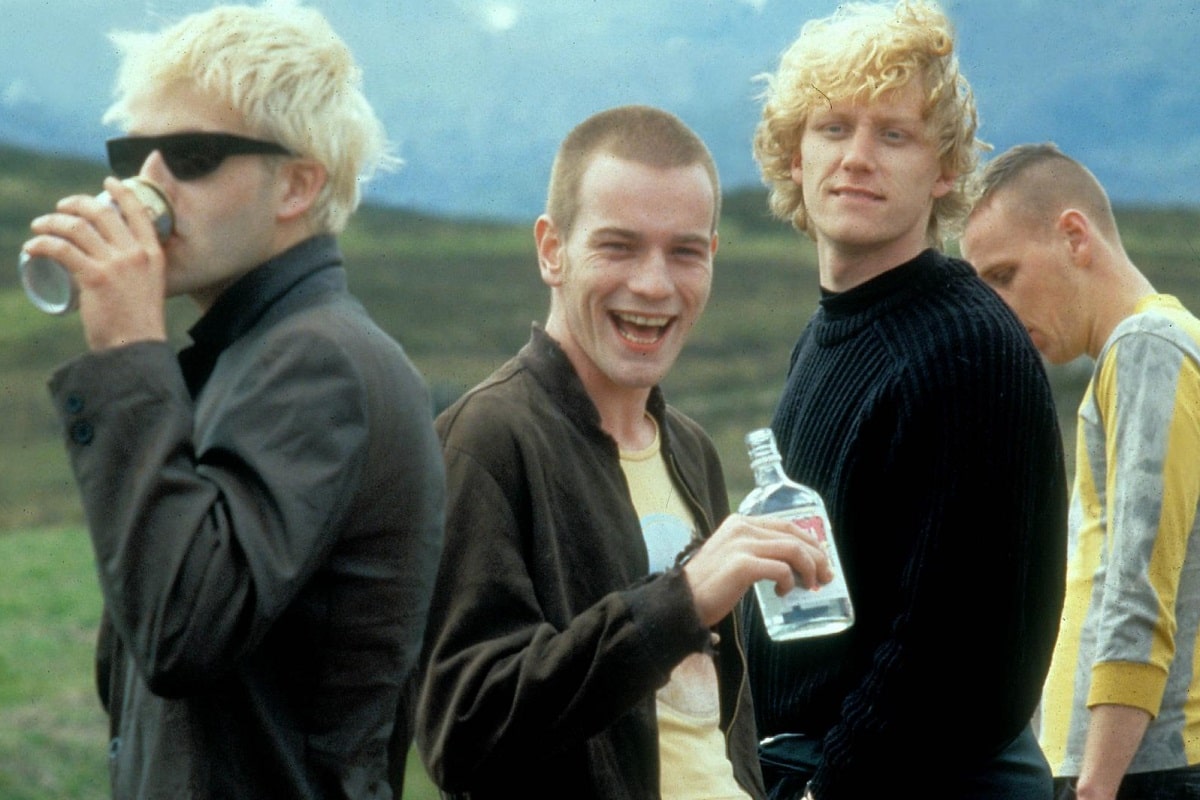

Los personajes

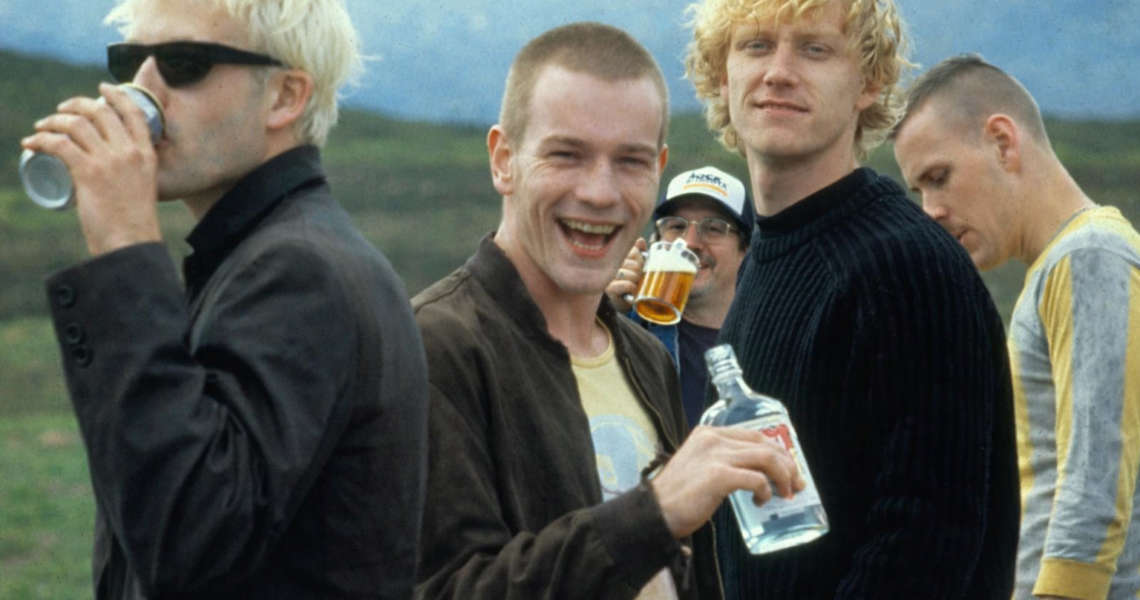

Se trata de una historia coral, en la que el protagonista es Mark Renton, un joven heroinómano interpretado por Ewan McGregor. Su vida se resume en pasar el tiempo sin ocupaciones —algo que se plasma en el concepto del título, que implica perder el tiempo mirando los trenes pasar— y también en la cofradía que tiene con sus amigos.

Sick Boy, Spud, Tommy y Begbie componen el elenco principal y cada uno de ellos representa un prototipo de los jóvenes hijos de la clase trabajadora de Edimburgo. El paso entre la adolescencia y la adultez, la hermandad que habilita el consumo y la idea de que serán todopoderosos por siempre son los pilares que sostienen a este grupo. Ese entramado coral también habilita el humor negro que equilibra las escenas más crudas.

La música

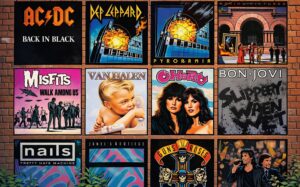

Si hay algo con lo que recordamos a Trainspotting instantáneamente, es con su banda sonora. El film cuenta con una recopilación de canciones de la época y otras en clave retro que cooperan en la construcción de una postura de los personajes ante la vida y el mundo. Blur, Iggy Pop, Brian Eno, Underworld, New Order y más integran este soundtrack en el que reina la música alternativa. La escena inicial con “Lust for Life” se convirtió en una de las aperturas más reconocibles del período.

La cultura de la época

La película se basa en la novela homónima de Irvine Welsh, publicada tres años antes del film, en 1993. Así, la historia se presenta como un reflejo de la cultura de drogas y anticapitalismo de los noventas y la realidad de los jóvenes sin una perspectiva hacia el futuro.

Por momentos, Trainspotting toma referencias directas e indirectas de La naranja mecánica (1971) para sumergirse en un mundo de padres automatizados o inexistentes y de jóvenes desenfrenados para quienes la vida no significaba nada. Un sentimiento propio del fin de milenio.

La innovación cinematográfica

Dirigida por Danny Boyle, la película logra atrapar al espectador desde el comienzo. Una de las razones es el frenetismo de la introducción, que se construye con un monólogo donde queda asentada la filosofía contra la que el protagonista se rebela. Este monólogo inicial de Renton establece el conflicto central mientras la cámara acompaña su huida por las calles de Edimburgo.

El montaje fragmentado, los recursos visuales y las secuencias que traducen la experiencia de la adicción al lenguaje cinematográfico marcaron tendencia. La propuesta estética influyó en buena parte del cine alternativo posterior.

El tono

El destino de casi todos los personajes es trágico: asistimos a sobredosis, muertes traumáticas y abandono de la sociedad y la familia. Sin embargo, aun así, el director apela al humor negro y a escenas vitalizantes para el espectador.

Posiblemente sea este uno de los más grandes aciertos del film, aunque también es el que presenta una encrucijada: ¿es Trainspotting una romantización de las adicciones o una historia moralista sobre el uso de drogas? La ambigüedad es parte de toda su fuerza.